明聖高校

2025年10月01日

【明聖高等学校】教員インタビュー

明聖高等学校は、千葉県で初めての私立通信制高校として2000年に開校しました。以来、千葉本校と東京・中野キャンパスを拠点に。全日コースやITやデザインを学べる専門コース、WEBコースなど、生徒一人ひとりの目標や生活スタイルに合わせた多様な学びの場を提供しています。

不登校経験のある生徒や教室生活に不安を抱える生徒も安心して学べる雰囲気づくりや丁寧なカウンセリングにも力を注ぎ、生徒の学校生活を支援しています。

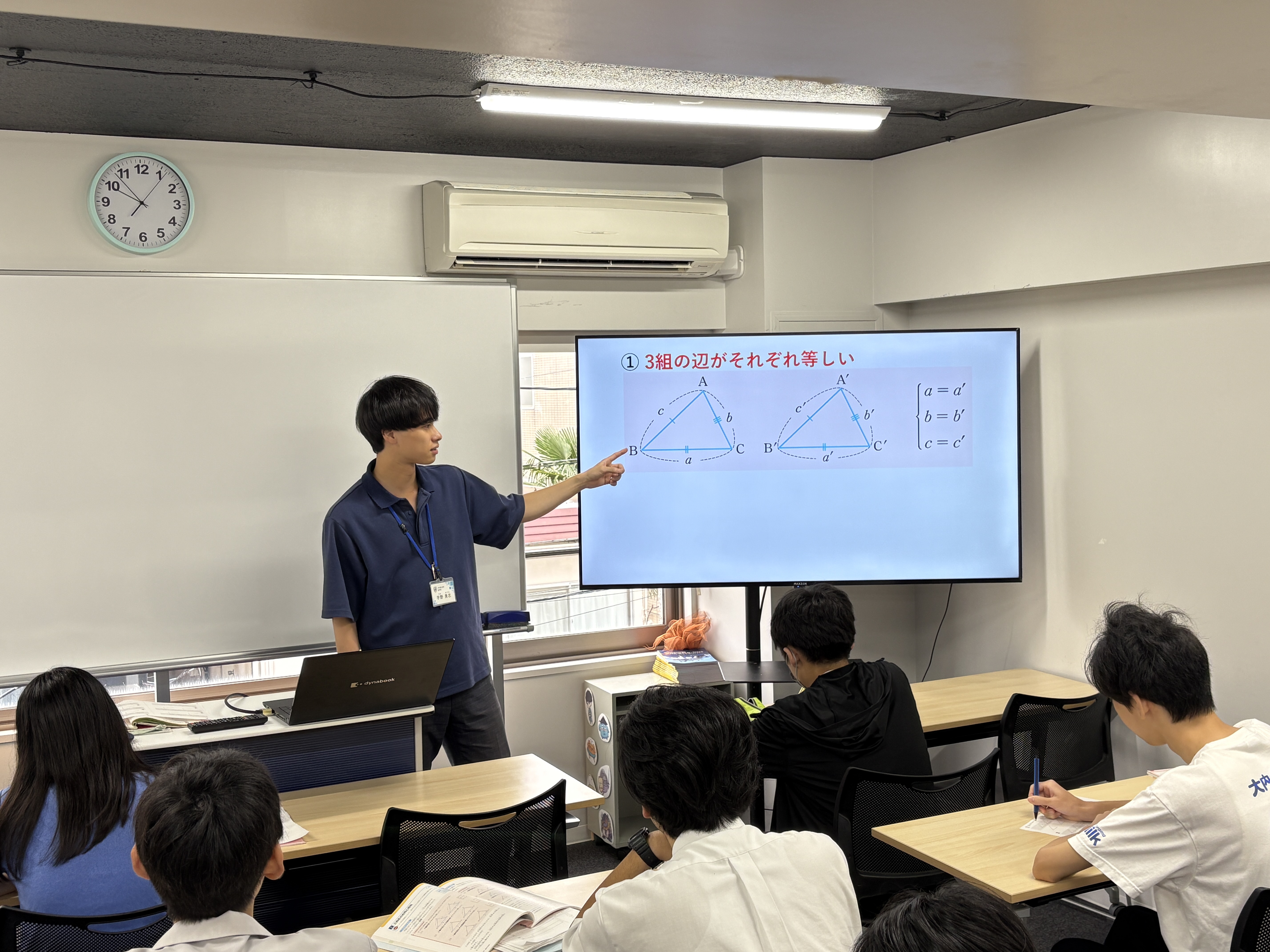

今回は、明聖高等学校・中野キャンパスで数学を担当し、現在3年目を迎え、担任業務から部活動、行事運営まで幅広く活躍している宇野先生にお話を伺いました。入職のきっかけや実際の授業の様子、そして通信制高校ならではのやりがいについて語っていただきました。

【お話を伺った人】

明聖高等学校

中野キャンパス

宇野先生

未知の世界だった通信制高校との出会いと実感した強み

明聖高校で働き始めたきっかけを教えてください。

もともと教員を目指していて、大学時代は全日制の私立高校での勤務を考えていました。就職活動の際に利用していたエージェントから通信制高校の存在を紹介され、そこで初めて具体的な仕組みを知りました。正直、それまでは通信制についてほとんど知識がなく、「どんな学校なんだろう?」という気持ちが大きかったです。

説明を受けるうちに「こういう形の学びもあるのか」と新鮮に感じ、さらに明聖高校のパンフレットを見たとき、自分が大切にしたい教育観と重なる部分が多いと感じました。「ここで働きたい」と強く思い、新卒で入職を決めました。

実際に働き始めて、通信制と全日制の違いに戸惑いはありましたか?

最初の1年間は正直、戸惑いの連続でした。たとえば数学の場合、決められたスクーリング出席時数、レポート提出通数、単位認定試験で進級や卒業の要件を満たせます。「それだけでいいの?」と驚きましたし、「もっと通って学ばなくて大丈夫なのかな」と不安にもなりました。

また、生徒への声かけも悩みましたね。自分自身は全日制の学校に通い、毎日授業を受けて、部活をして、というのが当たり前でしたから、「なぜ学校に来ないのだろう」と単純に思ってしまった時期もあります。

その戸惑いはどのように変化していったのでしょうか?

生徒との関わりの中で考え方が変わっていきました。実際、毎日登校する生徒もいれば、週に数日、あるいは年間数回のみという生徒もおり、本当に多様です。

明聖高校には「遅れてきても自然に受け入れる雰囲気」があります。中学時代に不登校やいじめを経験した生徒も少なくないため、お互いを理解し合える環境が整っています。そのため、学校が苦手、朝に起きられないという生徒にとっても安心して通いやすい学校だと思います。

3年目の今は、このシステムが生徒に安心感を与え、自分に合ったペースで学べる大きな強みだと思えるようになりました。そのうえで私は「せっかくだから毎日来たほうが楽しいよ」と声をかけています。

担任業務から授業、部活動、行事運営など幅広い役割を担う日々

現在の業務内容について教えてください。

1年目は2年生の副担任を務め、2年目はそのまま持ち上がって3年生の担任になりました。そして現在は2年生の担任をしています。クラスは34名、学年全体では100名ほどの生徒が在籍しています。

教科は数学を担当しており、多いときで1日に3コマ、週に10〜15コマ授業を受け持っています。授業以外にも、「人生」や「アクティビティ」といった本校ならではの特別授業を担当することもあります。

空きコマや放課後には、担任としての業務や保護者対応、レポートの添削、行事に向けた企画書作成といった事務作業を行っています。また、軽音部の顧問も務めており、部活動のサポートも大切な業務の一つです。

1日の流れについて具体的に教えてください。

朝は9時に出勤し、9時半からのホームルームで出欠を確認して1時間目が始まります。授業は1日5コマ編成です。15時ごろに授業が終わると放課後の時間になります。部活動に顔を出したり、生徒と一緒にゲームをしたり雑談したりするほか、保護者の方に電話をして生徒の近況を伝えることもあります。

生徒が完全下校する17時以後は職員室で担任業務や事務作業を行い、18時には退勤するのが基本の流れです。

授業形態について、全日制だと一斉授業が一般的だと思いますが、通信制では個別授業も多いと聞きます。どのように行われているのでしょうか?

基本的には全日制と同じように、一斉授業のスタイルです。黒板を使い、先生が前で説明し、生徒がノートを取り、演習問題を解く形で、いわゆる普通の高校の授業とイメージしていただいて大丈夫です。

授業の形自体は全日制に近いですが、通信制ならではの授業中の配慮もあります。例えば、生徒の中には発言が苦手な子も多いので、無理に当てることはしません。発表も、まずプリントに考えを書かせ、内容を確認してから発表してもらうなど、安心して授業に参加できる工夫をしています。

明聖高校には部活がいくつかありますが、顧問はどういう経緯で担当することになったんですか?

以前から「部活動に関わってみたい」という気持ちがありました。昨年度までは別の先生が軽音楽部の顧問をしていたのですが、その方が千葉本校へ異動になったため、今年から私が引き継ぐことになったんです。

音楽は好きでしたし、教員同士で組んでいるバンドにボーカルとして参加していたこともあり、自然な流れで「やってみよう」と思いました。放課後には校内にあるスタジオに出向いて生徒たちの練習を聴いたり、ときには一緒に歌ったりしています。私は楽器は弾けないのですが、生徒たちが少しずつ上達していく姿を間近で見られるのは、とても嬉しい経験ですね。

行事の企画書を書いたりするとのことですが、例えば文化祭のようなイベントも先生方で企画内容を決めているんですか?

はい。行事はすべて教員主導で準備します。年度初めに各行事ごとの担当が割り振られるので、その行事に関しては企画書、予算書の作成から実行委員会の運営まで、すべて担当の教員が中心となって進めます。体育祭や文化祭で配布する「しおり」もすべて先生方で作っています。正直、準備はかなり多いですね。

担当は毎年変わり、私は昨年は文化祭担当でしたが、今年度は体育祭(スポーツフェスタ)の担当です。スポフェスの時には応援団が結成されるので、練習や生徒のフォローなども担当しています。応援団といっても、学ランを着て声を張り上げるというよりは、J-POPに合わせて踊って盛り上げる“盛り上げ隊”という感じですね。

勤務時間の半分以上を占めるのは「生徒と過ごす時間」

通信制では、教科指導よりも生徒対応に力を入れることが多いと聞きます。実際はいかがですか?

そうですね。授業は1日5コマ、45分授業で定期考査もありますが、内容は全日制に比べて基礎的な部分を重視しています。そのため、勉強を教える以上に「学校生活をどう楽しんでもらうか」に重点を置いている印象です。

もちろん進学や資格取得のための学習支援も大切ですが、それ以上に「学校に来るのが楽しい」「毎日通いたい」と思ってもらえることが何より重要です。一般的に言う「生徒指導」というよりも、日常生活の中で生徒を支える感覚に近いと思います。

実際、授業・生徒対応・事務作業の割合はどのくらいでしょうか?

やはり、生徒対応の時間が一番多いです。生徒対応といっても勉強を教えるだけではなく、一緒にゲームをしたり、話をしたり、とにかく生徒と関わる時間です。

先生の中には、放課後はずっと生徒と一緒に過ごしている人もいます。私自身も、勤務時間の大半は生徒と関わっていると思います。

生徒と関わる際に意識していることはありますか?

一番大切にしているのは「距離感」です。幅広い個性の生徒が集まるので、毎日元気に通える子もいれば、人と話すのが苦手な子もいます。特に静かな子や過去に嫌な経験を持つ子には、あえて2〜3歩引いた距離で接するようにしています。授業中も立ったまま上から話すのではなく、自分も座って目線を合わせるように心がけています。

教員が相談対応の主体、学校独自のカウンセリング研修を実施

生徒対応は、特にどんな場面が多いのでしょうか?

一番多いのは、生徒が抱える悩みの相談です。放課後や休み時間にも生徒が頻繁に相談しに訪れます。色々なことに敏感だったり、人間関係で悩んだりする生徒が多くいます。「授業中に後ろがうるさい」「このグループに馴染めない」など、相談内容は様々です。こういった相談を受けた時には席替えを提案したり、校外学習の班分けを工夫したりと、対応しています。

メンタルが不安定な生徒も少なくないので、相談は非常に多いです。専門のカウンセラーもいますが、常駐ではないため、日常的な対応は我々教員が担っています。明聖高校ではカウンセリングに力を入れており、教員は入職1年目に必ずカウンセリング研修を受講し、試験を受けたりレポートを提出したりを経て、資格を取得します。

カウンセリング研修はどのようなものですか?

明聖高校独自の研修で、入職1年目には千葉本校で3〜4日間の研修を受けます。等級制度があり、勤務歴に応じて次の級に挑戦できる仕組みで、継続的に学びを深められる機会になっています。

大学時代は通信制高校に就職する予定ではなく、心理学を受講していた程度で特にメンタルサポートについて意識はしていませんでした。しかしこの仕事をする中で、次第にカウンセリングへの関心が高まり、今では生徒と向き合ううえで欠かせない視点になっていると感じます。

相談対応ではどのようなことを意識されていますか?

相談を受けた時は解決方法を提示するよりも、安心して話せる場所をつくることを意識しています。結果を出すことではなく、「ここなら話していいんだ」と思えることが、生徒にとって大きな意味を持つと考えています。

相談を受けると自分の経験と結びつけて話してしまいがちですが、生徒が聞きたいのは体験談ではありません。大切なのは、生徒が今どんな気持ちなのか、どんな不安を抱えているのかを丁寧に読み取ることが大切だと実感しています。

少人数だから協力体制が根付く、風通しの良い職場

職場の環境や雰囲気についてお伺いできますか?

中野キャンパスの常勤教員は15名ほどですが、非常勤の先生も多数勤務しています。全日デザインコースや全日ITコースでは外部の専門家を招き、現役の漫画家やプログラマーの方に授業を担当してもらっています。

常勤教職員の年齢層は20〜30代が中心で、雰囲気はとても明るく「一つのクラス」のように仲が良いです。各学年に固有の業務はありますが、行事や研修の際には学年を越えてサポートし合います。

人数が多い学校だと学年ごとに閉じてしまうケースもあると思いますが、中野キャンパスは教員数が多くない分、「みんなでやる」という協力体制が自然に根付いています。困ったときには担当学年や役職を超えて相談できる、風通しの良い職場です。

教職員全体で一丸となって生徒を支えているのですね。特に大変だったことや、その際に周囲から受けたフォローについて教えてください。

1年目は副担任でしたので、担任の先生のお手伝いが中心で大きな負担はありませんでした。ですが、2年目に初めて担任を受け持ったのが3年生で、これは本当に大変でした。

3学年は進路指導が大きな割合を占めます。通信制なので手厚いサポートが必要ですし、学校推薦型選抜や総合型選抜が多いです。そうなると、面接練習やプレゼンテーション指導など、生徒につきっきりで指導することも多くなります。

進路指導に関して知識も経験もなく、調査書や各種書類の作成も初めてで戸惑うことばかりでした。その時に学年を超えて多くの先生方がサポートしてくださったんです。進路関係に詳しい先生には毎日のように相談に行き、調査書もすべてチェックしていただきました。さらに、生徒の希望を伝えると1時間後には必要な大学資料をまとめて机に置いてくださるなど、本当に助けていただきました。新卒や未経験の方も「一人ではない」と安心して働ける環境だと感じています。

勤務時間は9時から18時と伺いましたが、残業はどの程度ありますか?

中野キャンパスは残業が少ないと思います。普段はほぼ残業はなく、19時にはほとんどの先生が帰宅しています。月に換算すると10時間以内くらいです。

もちろん入学式や卒業式などの大きな行事の前後には一時的に増えることもありますが、それでも少ない方ではないでしょうか。

生徒と一緒につくる思い出が日々のやりがいに繋がっている

明聖高校で働く中で、どんな時にやりがいを感じられますか?

私は勉強を教えること以上に「高校生活の思い出づくりを一緒にすること」を大事にしています。例えば体育祭の応援団に入り、生徒と一緒に盛り上がることもあります。そうした時間は、生徒にとっての思い出になるだけでなく、自分自身の思い出にもなり、それが日々のやりがいにつながっています。

特に印象に残っているエピソードを教えてください。

一番印象に残っているのは、昨年度、初めて3年生の担任をして卒業式を迎えた時です。卒業式のあと、生徒から色紙や手紙をもらいました。そこには「先生が自分たちのために頑張ってくれていたのをちゃんと見ていました」と書かれていて、その言葉を読んだ時に「やってきてよかった」と心から思いました。

初めての担任で、しかも3年生ということで不安でしたが、生徒も「この先生で大丈夫なのか?」と不安もあったようです。でも、卒業式を終えた後にそのような言葉をもらえて、自分の努力をきちんと見てもらえていたんだと気づき、本当に嬉しかったですね。

卒業してからも顔を出してくれる生徒がいて、一緒に思い出話をしたり、近況を聞かせてくれたりすることもあります。こうした時間も私にとって大きな喜びです。

「先生だから」にとらわれず、「人」として生徒と向き合う

今後、どんな先生を目指したいとお考えですか?

「先生らしくない先生」でありたいと思っています。生徒の前で「大人だから」「先生だから」という立場に立つのではなく、生徒と同じ目線で向き合い、相手の気持ちを理解する姿勢を大切にしたいです。

私が教員を目指したきっかけの、高校時代の担任の先生がそんな存在だったんです。当時の私は大人に苦手意識があり、先生という存在もあまり得意ではありませんでした。でも、同じ目線で接してくれる担任に出会い、「こんな先生になりたい」と思ったんです。

だから自分も、生徒と同じ目線に立ち、大人としての考えを押し付けず、まず生徒の気持ちを理解することを大切にしたい。そして、生徒にとって接しやすく話しやすい存在でありたいです。

最後に、通信制高校の先生を目指す方へメッセージをお願いします。

通信制高校で働くにあたって大事なのは、「先生」としての肩書きや立場に縛られることではなく、「生徒たちと人として向き合う姿勢」だと思います。

「先生としてこうでなければ」と固定観念にとらわれると、生徒との距離が遠くなりがちです。通信制高校で求められるのは、もっと柔軟に、一人ひとりの生徒に寄り添う姿勢です。生徒たちのために動きたい、人として寄り添いたい、そんな気持ちさえあれば十分だと思います。

固く考えず、「先生として働く」ではなく「生徒たちのために働きに行く」という気持ちで飛び込んでほしいですね。特別なことをしなくても、その姿勢自体が生徒の支えになりますし、自分自身にとっても大きなやりがいになるはずです。

「教科指導」だけでなく、「生徒と同じ目線で向き合う姿勢」が強く求められていることが伝わってきました。生徒に寄り添い、一人ひとりの成長を見守りたい、という強い思いがある方にぴったりの環境ではないでしょうか。本日はありがとうございました!