2025年05月05日

【コラム】「教員勤務実態調査」から探る、教員の勤務時間や有給取得率

近年、学校の教員は勤務時間の長さが問題視されています。では、実際に教職員として働く方々の勤務実態はどのようになっているのでしょうか。文部科学省が2022年に実施した「教員勤務実態調査」をもとに、労働時間や有給休暇の取得状況について見ていきます。

教員勤務実態調査とは?

教員実務実態調査は文部科学省が実施する、教師の勤務実態や働き方改革の進捗状況等を把握・分析することを目的とした調査です。

2016年以来、6年ぶりに2022年に「教員勤務実態調査」が実施されました。前回の2016年の調査では、小学校400校、中学校400校が対象でしたが、2022年の調査では小学校1,200校、中学校1,200校、高等学校300校に勤務するフルタイムの常勤教員(校長、副校長、教頭、教諭など)が調査対象となっています。

本調査では、「在校等時間」と「持ち帰り時間」という区分が用いられています。

持ち帰り時間…出勤時刻以前もしくは退勤時刻後、いわゆる定時を除いた時間帯で業務に取り組んでいる時間のこと

教員勤務実態調査から見る、教員の勤務時間

【職種別 教師の1日当たりの在校等時間(時間:分)】

2022年に実施された教員勤務実態調査では、前回調査(2016年)と比較して勤務時間は短縮されたものの、依然として長時間労働が常態化していることが明らかになりました。

平日1日あたりの在校等時間(学校での勤務時間)の平均は、小学校で10時間45分、中学校で11時間1分と前回の調査からそれぞれ30分ほど減少しました。土日の勤務時間についても、小学校では1日平均36分、中学校では2時間18分となり、前回調査(同1時間8分、1時間10分)より約20~30分減少しています。

しかし、国が定める時間外労働の上限(月45時間)を超えて勤務している教員の割合は、小学校で64.5%、中学校で77.1%と依然として高い状況です。さらに、「過労死ライン」とされる時間外労働月80時間を超えると想定される総在校等時間が週60時間以上となる割合も、小学校では14.2%、中学校では36.6%にのぼっています。

また、小学校1年生から中学校3年生までの学級担任を持つ教諭は、担当学年が上がるほど勤務時間が長くなる傾向が見られました。特に、中学校では授業準備や部活動指導の負担が大きく、勤務時間の増加につながっていると考えられます。

年齢や性別による違いも見られ、30歳以下の教諭は平日の在校等時間が最も長い傾向にあるほか、同年齢層(31歳以上)の男女で比較すると、女性の方が持ち帰り業務時間がやや長いことが分かっています。

持ち帰り時間の実態は?

2022年に実施された教員実務実態調査では、小・中学校の教諭の在校等時間は前回(2016年)と比較して減少したものの、平日の持ち帰り業務時間は微増していることが明らかになりました。平日の持ち帰り時間は、小学校で37分(前回より8分増加)、中学校で32分(前回より12分増加)と増えています。

一方で、土日の持ち帰り業務時間は小学校で36分(約30分減)、中学校で49分(約20分減)と減少傾向にあり、平日、土日共に在校等時間及び持ち帰り時間の合計時間は減少しています。

高校における教員の勤務時間の実態

2022年の調査では、高等学校教員の勤務実態も明らかになりました。まず、平日の在校等時間は「副校長・教頭」の在校時間が最も長く10時間56分、「教諭」も10時間6分と長時間勤務をしていることがわかります。

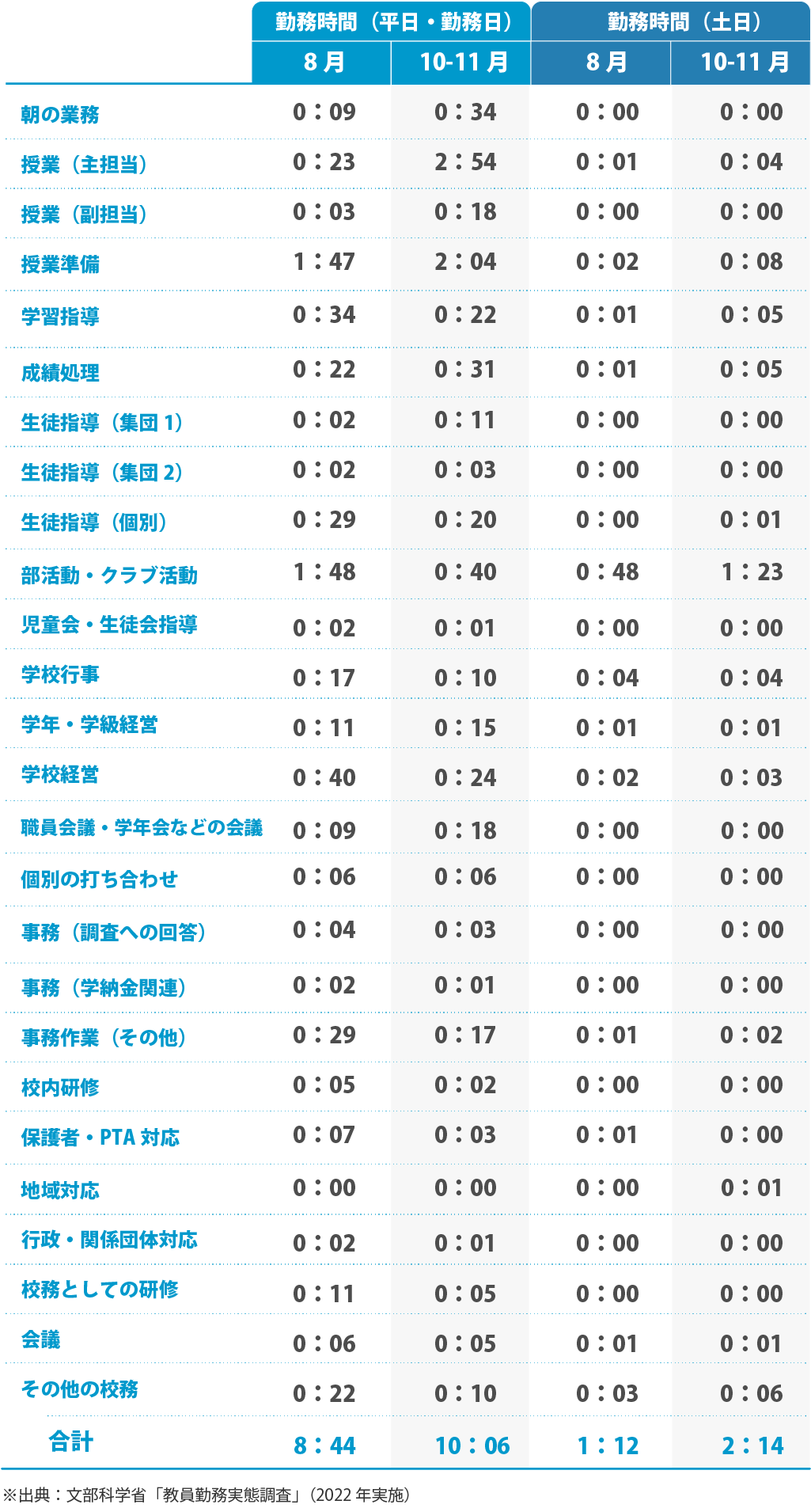

教諭の8月の勤務時間は10・11月と比較すると短く、その分、授業準備や部活動の時間が増える傾向にあります。土日の在校等時間は2時間14分で、小学校(36分)より長く、中学校(2時間18分)とほぼ同じ。土日は部活動の指導に多くの時間が費やされていることがわかりました。

また、8月と10・11月では業務内容にも違いが見られます。8月は「授業準備」や「部活動・クラブ活動」に多くの時間を割いているのに対し、10・11月は授業が本格化するため、「授業(主担当)」(2時間54分)や「授業準備」(2時間18分)の時間が長く、授業にかける時間の比重が大きくなっています。

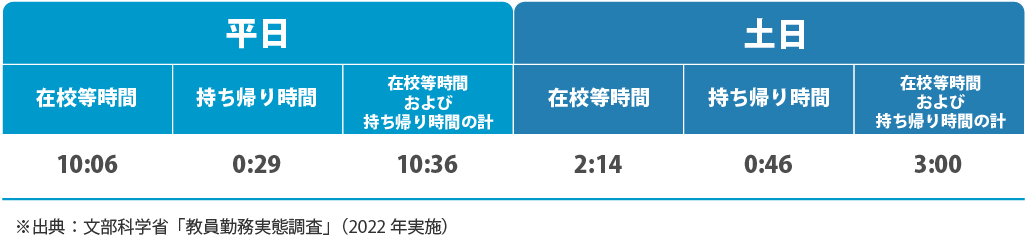

また、持ち帰り業務時間についても、平日は29分で、在校等時間と合わせると10時間35分となっています。土日の持ち帰り業務時間は46分と平日より長く、在校等時間と合わせると3時間に及んでいます。

【高校の教諭の1日当たりの在校等時間・持ち帰り時間(10〜11月)】

【教諭の1日当たりの在校等時間の内訳(時間:分)】

休憩時間について

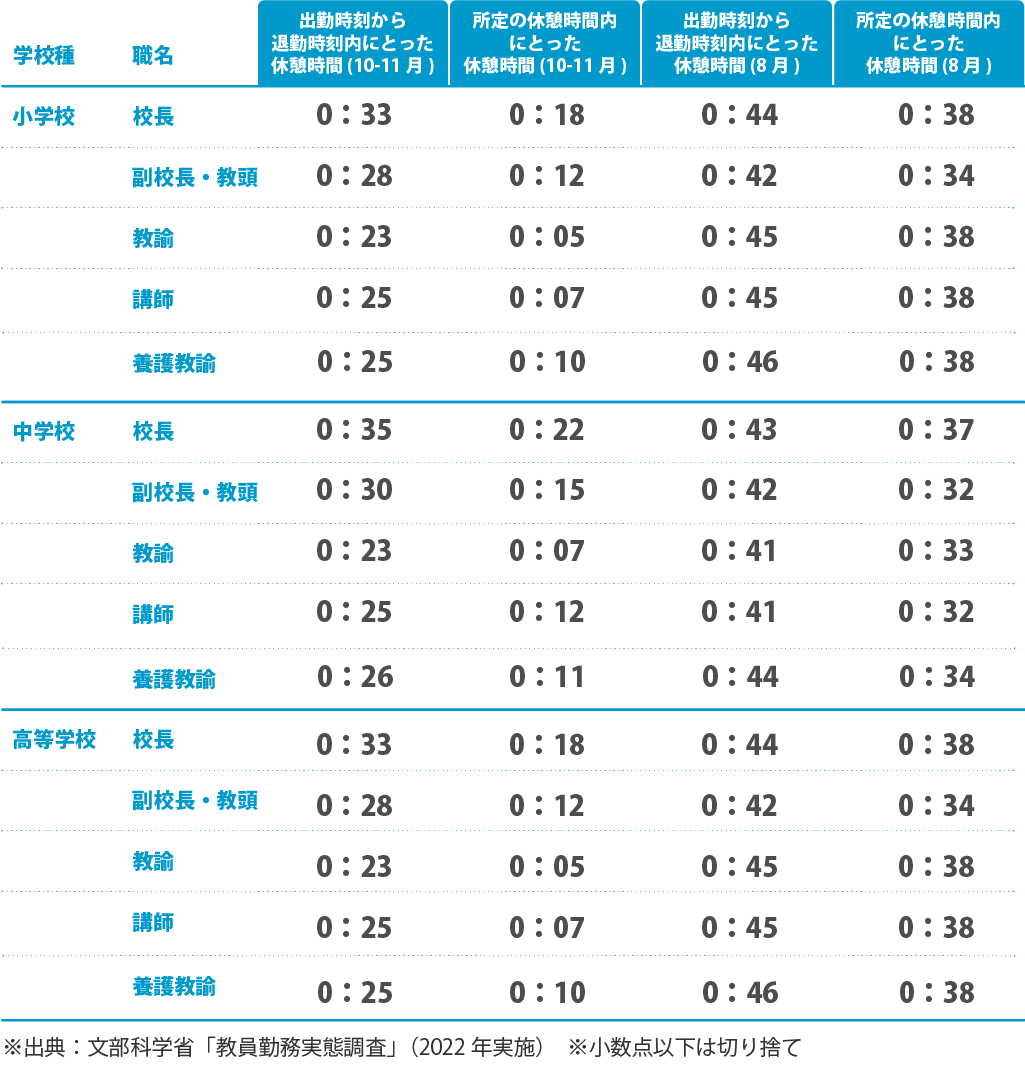

教員の休憩時間は非常に短く、通常の勤務時間内に十分な休憩を確保できていないことが明らかになりました。

調査によると、出勤から退勤までの時間のうち、休憩に充てられた時間は小学校の教諭で23分、中学校で41分、高校で40分でした。8月には若干増加する傾向が見られたものの、十分とは言い難い状況です。

さらに、所定の休憩時間内に実際に休憩を取れた時間は、小学校・中学校ともに7分、高校では6分しかありませんでした。これは、昼休みも児童生徒と向き合い、「給食の時間」や「指導の時間」として過ごしていることが影響していると考えられます。特に小学校では、実質的な休憩時間が1日5分程度しか確保できない教員もいることが分かりました。

【休憩時間の平均学校種・職名別(8・10・11月)(時間:分)】

有給休暇の取得状況について

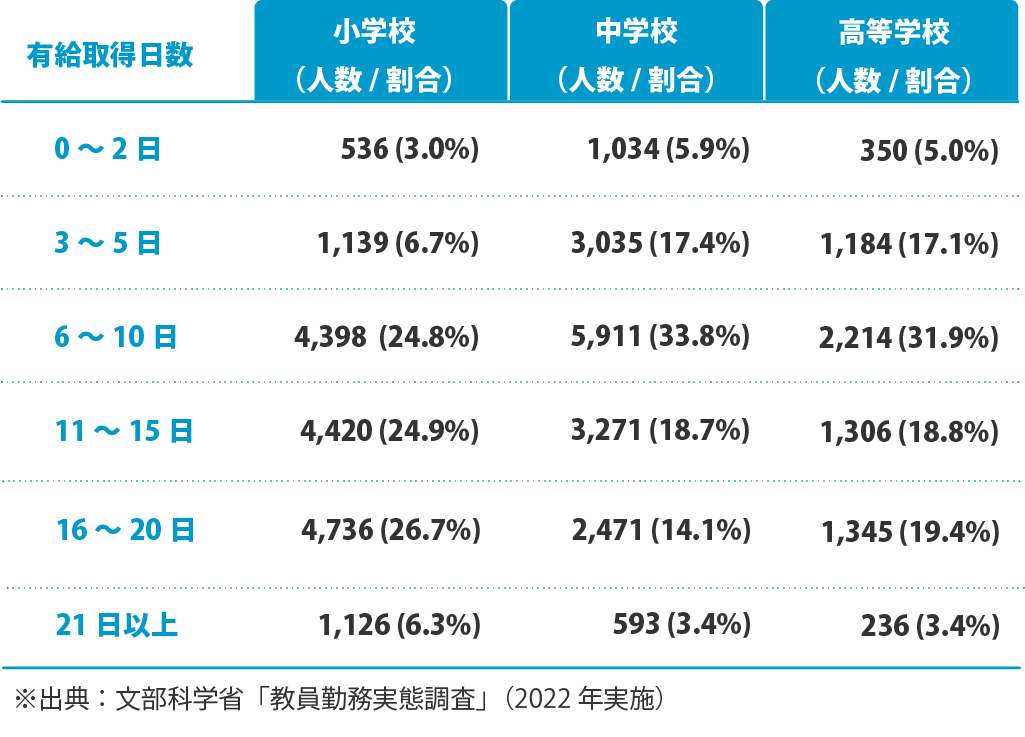

教員の年間の有給休暇の取得状況は、小学校が平均13.6日、中学校が平均10.7日であり、前回調査(小学校11.6日、中学校8.8日)と比較して改善が見られました。小学校では「16~20日」が28.9%で最も多く、次いで「11~15日」(26.9%)、「6~10日」(26.8%)が高い割合を占めています。

中学校では「6~10日」が36.2%で最も多く、次いで「11~15日」(20.0%)が2割を占めています。高等学校では「6~10日」が31.9%で最も多く、次いで「16~20日」(19.4%)、「11~15日」(18.8%)、「3~5日」(17.1%)と続いています。

【令和3年1月~12月取得した有給休暇】

学校での働き方改革も進んでいる

教員の長時間労働は深刻な問題となっており、月80時間を超える「過労死ライン」に達する教員も少なくありません。この状況を改善するために、政府や自治体、学校現場ではさまざまな施策が進められています。

2019年1月、国は「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を設定しました。このガイドラインでは、所定の勤務時間を超えた場合の上限を1か月45時間、1年間360時間以内と定めています。さらに、教員が授業や児童生徒への指導といった本来の業務に専念できるよう、学校が担う業務の整理や優先順位付けを進めることが求められています。

近年では、このガイドラインに基づき働き方改革に取り組む学校も増えてきました。2022年に実施された「教員勤務実態調査」によると、学校閉庁日を設ける学校の割合が大幅に増加し、ほぼすべての学校で実施されていることが分かりました。また、ノー残業デーを実施する学校の割合も増加しており、教員の勤務時間の削減に向けた取り組みが進められています。

しかしながら、学校現場では依然として課題が残っています。たとえば、朝の勤務開始時刻が決められていても、登校時間が早い生徒や、保護者からの欠席連絡への対応などが必要となるため、実際には勤務開始前から仕事に追われることが多いのが現状です。

教員勤務実態調査結果を踏まえ、文部科学省は若手教員への支援、学級規模の縮小、スクールカウンセラーとの連携など、教員の負担軽減も必要だとするほか、1年単位の変形労働時間制の運用のあり方も掲げています。

公立学校における教員の働き方改革は進められているとはいえ、残業代がないなどの待遇に不満を感じる方も少なくはないでしょう。より自分の希望に合った働き方を考えたい場合は、私立学校への就職・転職を検討してみてはいかがでしょうか?

通信制高校も私立の学校も多く、フレックス勤務や短時間勤務など教職員の働き方改革を進めている学校も多数あります。通信制高校の学校数・生徒数は増加傾向にあるため、教職員の需要は高いと言えます。

通信制高校の教職員を目指したい方は、当サイトの「求人情報」をチェックしてみてください。また、通信制高校に特化した「教職員採用合同説明会」を随時開催しています。一度に様々な学校を比較検討・情報収集できますので、ぜひお気軽にご参加ください!